力学是研究运动的科学。它用于描述物体随着时间的移动方式,每秒钟移动的距离越远,速度就越大。如果一个运动的物体撞上你,你受伤的轻重程度不仅要看它运动的速度有多快,还要看它的质量有多大。这里处于主宰地位的是动量:质量和速度的结合体。力学也研究能量,特别是运动产生的能量——动能。根据日常经验,动能正比于速度的平方:这就是为什么网球比赛中很难发出高速球——要使速度增加1倍,你给网球的能量就必须增加到4倍。

我们无法同时精确测定粒子的位置和动量,但是对于包含数以亿万原子的宏观物体而言,这种不确定性可以忽略不计。然而,对于非常小的东西,比如原子以及更底层的粒子,这种“不可知性”就变得影响很巨大了。普通力学的基本法则需要认真地考虑这种不确定性,而产生的结果就是我们所谓的量子力学。

与普通力学一样,量子力学方程也用于描述能量、动量、时间和位置。只要你知道粒子的能量、质量和动量之间的关系,量子方程就能计算出任何时间点将会发生的事情。而问题的关键就是要确定这种关系。

量子的概念萌发于20世纪初,有观点认为光波可以看成是一种粒子,称为光子,而电子等粒子也具有波动性。然而一直过了20多年,量子力学方程才被发现。

1926年,薛定谔成功描述了慢速粒子情况,这里的“慢速”是相对于光速而言的。“薛定谔方程”解释了原子中电子的行为,发现氢原子中的电子实际上的运动速度高达两千公里每秒。一般看来这个速度已经很快了,但其实还不到光速的百分之一。薛定谔的理论是有效的,直到今天仍然广泛应用于原子物理领域。

薛定谔方程同样解释了为什么在磁场作用时,电子在原子内的轨道运动会出现特殊的色线。尽管如此,它并不能解释电子自身固有的“自旋”。薛定谔的理论中并不包含电子的这种广为人知的属性。人们需要一种更加完备的量子力学理论,能够包含自旋,同时又能够应用在相对论速度下。

这个挑战开始于爱因斯坦相对论中能量的微妙性质。回想一下,一个质体含有能量(E =mc 2 ),无论它是运动的还是静止的,这个能量都被禁锢在了其中的原子内部。就像我们在前面看到的一样,总能量的计算公式类似于直角三角形的毕达哥拉斯定理,“斜边长的平方等于直角边长的平方和”。对于运动的质体,总能量的平方(E 2 )等于静止能量的平方加上运动能量的平方。

奥斯卡·克莱因(Oscar Klein)曾经试图使用E 2 和爱因斯坦的“斜边”关系来概括薛定谔理论。就像25开根号之后,可以得到+5或者-5,所以E 2 开根号之后也可正可负。由于三角形的斜边长度只能为正不能为负,爱因斯坦的斜边关系中允许的能量的负解被认为是一个谬误。即便如此,人们仍然感到心神不宁。最初的方程中能量已经被平方了,这就引出了问题。为了避免这种问题,狄拉克决定将自己的推论源头约束在E 而非E 2 。

这种尝试看起来自然而然,但是做起来可没那么简单。他面临的问题首先是如何找到斜边长(能量E )和其他两个直角边长(静止能mc 2 和运动能)之间的关系,再就是要求每个边长都只有一次方,不能使用平方。正是在这项工作期间,他的量子力学基础才相继各归其位。

要实现这种计算,狄拉克需要找到两个量,每个量的平方都等于1,而相互的乘积等于0,这看起来似乎不太可能。乘积为零意味着其中一个量必须为零,那么这个量的平方就等于0,不可能等于1。

很多人千辛万苦地走到了这一步,最后还是放弃了,他们坚信这是一个不可能完成的任务。但是狄拉克找到了完成这个任务的一个聪明的办法。如果你有兴趣知道他是如何通过数学技巧解决了这个问题的,请参看附录2中的“狄拉克密码”。

狄拉克立即意识到,如果这两个量是简单的数,那么不可能得到这种结果;但如果它们是矩阵这种“二维数”就可以:这个数组包含两列,每列有两个数。数学家们已经找到了矩阵相加和相乘的规则,并将其广泛用于工程、电力和磁力的计算等诸多方面。它具有一个有趣的性质,正是解决狄拉克谜题的关键所在:如果你将两个矩阵a 和b 相乘,则a ×b 的结果与b ×a 的结果并不一定相同。乍一看这有点古怪,但实际上我们的生活中很多事情都告诉我们:顺序是很重要的。

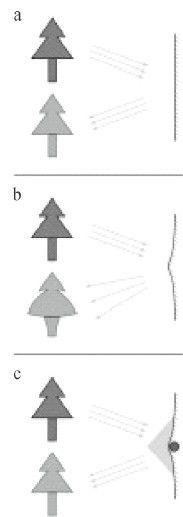

玩过魔方的人都知道,将顶面顺时针旋转,接着将右面向后转,如果将这两步的顺序颠倒,得到的结果将会完全不同。如果换成骰子,将会更通俗易懂(参见图3.2)。如果将骰子先沿顺时针再沿竖直线旋转,和先沿竖直线再沿顺时针旋转得到的结果是不同的。这就是为什么矩阵可以极好地用于三维空间中旋转物体的轨道描述上,因为此时顺序变得重要了。

图3.2 一个骰子先向左转90°再向前翻90°,得到的结果与逆序进行时不同

所以,如果狄拉克寻找的这两个量a 和b 是矩阵,那么就可以解决他的问题。它们可以满足a 2 =1; b 2 =1。而且虽然a ×b 和b ×a 都不等于0,但是它们的和可以等于0。通过使用矩阵,狄拉克成功地将一个物体的总能量表示为其静止能量和运动能量之和,与爱因斯坦的相对论完全一致。

狄拉克还意外地发现,矩阵可以描述物体旋转时的状态,似乎数学在告诉人们电子自己可以旋转:它有自旋!不仅如此,他用一个两行两列的矩阵代替了一个单独的数,使用这种最简单的矩阵解决了这个数学问题;这个过程意味着自旋具有“二重性”,与塞曼效应的暗示完全相符。薛定谔理论中缺失的要素神奇地从矩阵数学中出现了,这得益于狄拉克的大力推进,并且根源于爱因斯坦相对论的需求。

这可算一次非凡的成就,但还有一个深层的性质问题在困扰着狄拉克。当正能量和负能量的解为实数时,所有的理论都可以自洽。然而,其他数学家在计算E 2 时遇到了负能量的问题,狄拉克试图规避这个问题,这时他必须使用矩阵,并且也解释了电子自旋;但是具有讽刺意味的是,负能量的解必须和正能量的解一样对待。将这两组解放在一起,意味着他得到了两组“二乘二”的矩阵。实际上,在这之前,他已被迫将他的理论中简单的数替换为矩阵,每个矩阵包含4列,每列4个数。

这些4列的矩阵被称为“γ”(伽马)矩阵,它是最终定型的狄拉克方程中伽马符号的原型,正如我们在威斯敏斯特教堂内看到的一样。如果一个电子同时拥有自旋、正能量或者负能量,那么爱因斯坦应该会满意了。狄拉克曾经绞尽脑汁希望能够避免负能量这种谜题的出现,但最终还是被迫接受了它。那么,这意味着什么呢?